‚Äúžā¨Ž≥Äž†ĀžĚł žĄúžĖĎÍ≥ľ ž†ēÍįź žěąŽäĒ ŽŹôžĖĎ ŽĆÄž°į‚ÄĚ

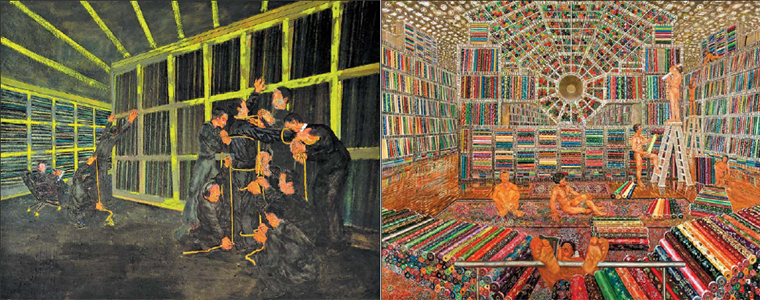

ŽŹô¬∑žĄúžĖĎžĚė ŽĆÄŽĻĄŽ•ľ ÍįēŽ†¨ŪēėÍ≤Ć ŽäźÍĽīŽ≥ľ žąė žěąŽäĒ žěźŽ¶¨Žč§. Ž¨īžóáŽ≥īŽč§ ÍįĄÍ≤įŪēėÍ≤Ć Ūą≠Ūą≠ žĻėÍ≥† ŽĀäžĖī Ž≤ĄŽ¶¨ŽäĒ Ž∂ďžßąžĚī žčúžõźžä§ŽüĹŽč§. žė§ŽäĒ 26žĚľÍĻĆžßÄ žĄúžöł žÜ°ŪėĄŽŹô žĚīŪôĒžĚĶÍį§Žü¨Ž¶¨žóźžĄú žóīŽ¶¨ŽäĒ žěĄŽŹôžčĚ(66) ÍįúžĚłž†Ą ‚ÄėŽĻĄŽč® žě•žā¨ žôēžĄúŽį©‚Äô žĖėÍłįŽč§.ž†ĄžčúŽäĒ ŽŹôžĖĎžĚė ŽĻĄŽč® ŪŹ¨Ž™©ž†źÍ≥ľ žĄúžĖĎžĚė žĖĎŽ≥Ķž†źžĚĄ ŽĆÄŽĻĄžčúžľįŽč§. ŪôĒŽ†§Ūēú Ž¨łžĖĎžĚė ŽĻĄŽč® ž≤úžĚī ÍįÄŽďĚŪēú ÍįÄÍ≤Ćžóź žěąŽäĒ ŽŹôžĖĎ ‚ÄėžôēžĄúŽį©‚ÄôÍ≥ľ Í≥ßž∂Ē žĄ† žÜźŽčėžĚė žĻėžąėŽ•ľ žě¨ŽäźŽĚľ ŽßąžĻė Ž™á ŽįįžÜćžúľŽ°ú ŽŹĆŽ¶į žßź žļźŽ¶¨(ŽĮłÍĶ≠ žėĀŪôĒŽįįžöį)ž≤ėŽüľ žõÄžßĀžĚīŽäĒ žĄúžĖĎ ‚ÄėžôēžĄúŽį©‚ÄôžĚė Ž™®žäĶžĚĄ ŽĆÄž°įž†ĀžúľŽ°ú žļĒŽ≤Ąžä§žóź ŽčīžēėŽč§. ‚Äúžā¨Ž≥Äž†ĀžĚł žĄúžĖĎÍ≥ľ ž†ēÍįź žěąŽäĒ ŽŹôžĖϞ̥ ŽĆÄž°įŪēī Ž≥īÍ≥† žč∂žóąŽč§.‚ÄĚŽäĒ Í≤Ć žěĎÍįÄžĚė ŽßźžĚīŽč§.

ŪôĒÍįÄ žěĄŽŹôžčĚ

‚Üížôú ŪēėŪēĄ ŽĻĄŽč® ŽĆÄ žĖĎŽ≥ĶžĚłÍįÄ.

-ŽŹôžĖĎžĚė Ž¨łžĖĎžĄĪžóź žßĎž§ĎŪēī Ž≥īÍ≥† žč∂žóąŽč§. Ž¨łžĖĎžĚÄ žēĹÍįĄ ŽĮľžÜć ŽĮłžą†, Ū܆žÜć ŽĮłžą† ÍįôžĚÄ ž∑®ÍłČžĚĄ ŽįõžēĄžôĒŽč§. žĽ®žÖČŪ䳎•ľ ž§ĎžčúŪēėŽäĒ žĄúžĖĎ ŽĮłžą† ž†ĄŪÜĶžóźžĄúŽäĒ ŽćĒŽćĒžöĪ ŪáīÍłį ž∑®ÍłČžĚĄ ŽįõžēėŽč§. Í∑łŽüį ÍĪł Ūēú Ž≤ą ž†ĄŽ≥ĶŪēī Ž≥īÍ≥† žč∂žóąŽč§. žßÄž†ĀžĚł ÍłįŽįėžĚĄ ž§ĎžčúŪēėŽäĒ žĄúžĖĎ ŽĮłžą†žĚė ŽĀ̞쟎ĚĹžĚÄ ŽŹĄŽĆÄž≤ī žĖīŽĒĒžĮ§žĚłÍįÄŽĚľŽäĒ žÉĚÍįĀŽŹĄ ŽßéžĚī Žď§žóąŽč§. Žč§Ž•ł žĚīžú†ŽŹĄ ŽßéŽč§. žÉČÍĻĒŽŹĄ Žč§Ž•īÍ≥†, žßÄžĖī žěÖŽäĒ Žį©žčĚŽŹĄ Žč§Ž•īÍ≥†‚Ķ.

‚Üížēą Í∑łŽěėŽŹĄ žÉČ ŽäźŽāĆžĚī Í∑ĻŪěą ŽĆÄž°įž†ĀžĚłŽćį.

-ŽŹĄžčú Ž¨łŽ™ÖžĚīŽěÄ Í≤Ć Í∑łŽ†áŽč§. žöįŽ¶¨ ŽÜćžīĆŽßĆ ŽĖ†žė¨Ž†§ ŽīźŽŹĄ žēĆŽ°ĚŽč¨Ž°Ě žÉČŽŹôžė∑ŽŹĄ žěąÍ≥† Í∑łŽ†ážßÄ žēäŽāė. Í∑łŽüįŽćį ŽŹĄžčú Ž¨łŽ™ÖžĚÄ žõĆŽāô Ž≤ąž©ćŽĆÄŽäĒ Í≤Ɏ吏Ěī ŽßéžúľŽčą žė∑žóź Ž¨īÍĪįžöī žÉȞ̥ ŽßéžĚīŽď§ žďīŽč§. ŪäĻŪěą žĖĎŽ≥ĶžĚÄ ŽćĒ Í∑łŽ†áŽč§. žßÄŪēėž≤† ŪÉÄ Ž≥īŽ©ī Žā®žěźŽď§žĚÄ ŽĆÄŽ∂ÄŽ∂Ą Í≤ÄžĚÄžÉČ žĚľžÉČžĚīŽč§. žė∑ žÉČÍĻĒžĚĄ Í∑łŽ†áÍ≤Ć Ž¨īÍ≤ĀÍ≤Ć Ūēīžēľ žēąž†ēÍįźžĚĄ ŽäźŽāĄ žąė žěąŽäĒ Í≤Ć ŽŹĄžčú Ž¨łŽ™ÖžĚė ŪäĻžßēžĚł Í≤É ÍįôŽč§.

‚ÜížôēžĄúŽį©žĚĄ Ūā§žõĆŽďúŽ°ú ŽŹô¬∑žĄúžĖĎ ŽĆÄŽĻĄŽ•ľ ŽĀĆžĖīŽāł Í≤Ć žě¨ŽįĆŽč§.

-ŽŹÖžĚľžóźžĄúŽäĒ žĚīŽüį ŽßźžĚĄ ŪēúŽč§(Í∑łŽäĒ ŽŹÖžĚľ Ūē®Ž∂ÄŽ•īŪĀ¨ŽĮłžą†ŽĆÄ ž∂úžč†žĚīŽč§). žĄúžĖĎžĚÄ žēĄŽ≤§Ū䳎ěÄŪäł(Abendland), ŽŹôžĖĎžĚÄ Ž™®Ž•īÍ≤źŽěÄŪäł(Morgenland). Žį§žĚė ŽāėŽĚľ, žēĄžĻ®žĚė ŽāėŽĚľŽĚľŽäĒ ŽúĽžĚīŽč§. ŪēĄŽ¶Ą žā¨žßĄ žčúž†ąžóźŽäĒ žĹĒŽč•Í≥ľ ŪõĄžßÄÍįÄ Žč¨ŽěźŽč®Žč§. (žĚľŽ≥ł ŪēĄŽ¶ĄžĚł) ŪõĄžßÄŽäĒ Ž≤öÍĹɞ̥ žįćžĖīžēľ ŪēėŽčą ŪôĒžā¨Ūēú Ūܧžóź Žßěž∑ĄÍ≥†, (ŽĮłÍĶ≠ ŪēĄŽ¶ĄžĚł) žĹĒŽč•žĚÄ žĖīŽĎźžöī žĄúžĖĎ Ūܧžóź Žßěž∂ė ÍĪįžėÄŽč§. Í∑łŽěėžĄú ŪõĄžßÄŽ°ú žĄúžĖĎ žįćÍ≥†, žĹĒŽč•žúľŽ°ú ŽŹôžĖĎ žįćžúľŽ©ī žā¨žßĄžĚė ŽßõžĚī žēą Žā¨Žč§Í≥† ŪēúŽč§. ž†ēžĚľžĄĪ žī¨žėĀÍįźŽŹÖ Ž≥ĄŽ™ÖžĚī ‚ÄėžÜĆŽį©žąė‚ÄôžĚł ÍĪį žēĆÍ≥† žěąŽāė. ŪôĒžā¨Ūēú ŽĻõžĚė ŪܧžĚĄ žāīŽ¶¨Íłį žúĄŪēī žī¨žėĀ ž†Ą ŪėĄžě•žóź ŽĮłŽ¶¨ Ž¨ľžĚĄ ŽŅĆŽ¶įŽč®Žč§. Í∑łŽěėžēľ ŪĖáŽ≥ēžĚī Ž≤ąžßÄŽ©īžĄú Í≥†Ž™ÖŽŹĄžĚė ŽĻõÍįźžĚī žāīžēĄŽāėŽčąÍĻĆ. ŽŹô¬∑žĄúžĖĎžĚė Í∑łŽüį ŽäźŽāĆ žį®žĚīŽ•ľ žļĒŽ≤Ąžä§žóź ž£ľŽ†§ ŪĖąŽč§.

ŽŹô¬∑žĄúžĖĎ žôēžĄúŽį©žĚĄ ŽĆÄž°įž†ĀžúľŽ°ú Í∑łŽ¶į ŽĎź žěĎŪíą. ‚ÄėŽĻĄŽč®žě•žā¨ žôēžĄúŽį© - žÉĀžÜćžóź ŽĆÄŪēú žąôÍ≥†‚Äô(žė§Ž•łž™Ĺ)žóź ŽďĪžě•ŪēėŽäĒ ŽŹôžĖĎ žôēžĄúŽį©žĚÄ ŽąĄŽďúŽ°ú ŽäėžĖīž†ł žěąŽäĒ žĚłŽ¨ľŽ°ú Í∑łŽ†§ž†ł žěźžóįžĚĄ ŽďúŽü¨ŽāłŽč§. ŽįėŽ©ī ‚ÄėŽĻĄŽč®žě•žā¨ žôēžĄúŽį© - žĖĎŽ≥Ķž†ź žė®Ž™ł žĻėžąė žě¨Íłį‚ÄôžóźžĄú ž§ĄžěźŽ•ľ Žď§Í≥† žě¨ŽĻ†Ž•īÍ≤Ć žõÄžßĀžĚīŽäĒ žĄúžĖĎ žôēžĄúŽį©žĚÄ žąėŪēôž†ĀžĚīÍ≥† ÍĶ¨žÜ枆ĀžĚł Ž¨łŽ™ÖžĚĄ žÉĀžßēŪēúŽč§.

-Í∑łŽüį Ž∂ÄŽ∂ĄŽŹĄ Žßąžį¨ÍįÄžßÄŽč§. žĻėžąė žě¨ŽäĒ ŪĖČžúĄŽäĒ ÍĶČžě•Ūěą Í∑úÍ≤©žóź Žßěž∂ė ÍĶ¨žÜ枆ĀžĚł ŪĖČžúĄŽč§. žĄúžĖĎ žôēžĄúŽį©žóźÍ≤ĆŽäĒ Í∑łÍĪł ŪĎúŪėĄŪēī ž£ľÍ≥† žč∂žóąŽč§. Í∑łžóź ŽįėŪēī ŽĻĄŽč®žĚÄ Í∑łžēľŽßźŽ°ú žěźžóį žēĄŽčĆÍįÄ. ŽĻĄŽč® ÍįÄÍ≤Ćžóź žĖīžöłŽ¶¨ŽäĒ ŪėēŪÉúŽäĒ ŽąĄŽďúŽĚľÍ≥† žÉĚÍįĀŪĖąŽč§. ŽŹôžĖĎ žôēžĄúŽį©žóźÍ≤ĆŽäĒ žä§Ū܆Ž¶¨ŽŹĄ ŽčīÍ≤® žěąŽč§.

ŪáīŽĚĹŪēī ÍįÄŽäĒ ž†ĄŪÜĶ Ž¨łŪôĒ, ž¶Č žôēžĄúŽį©žĚÄ ŽĆÄž≤ī žĖīŽĒĒŽ°ú ÍįÄÍ≥† Í∑ł žú†žāįžĚÄ ŽąĄÍįÄ Ž¨ľŽ†§ŽįõŽäĒÍįÄ ŪēėŽäĒ Ž¨łž†úŽč§. žěźžĄłŪěą Ž≥īŽ©ī žēĆÍ≤†žßÄŽßĆ ŽĻĄŽč® ŪŹ¨Ž™©ž†ź žú†žāįžĚĄ žĖīŽĖĽÍ≤Ć, ŽąĄÍįÄ žĚīžĖīŽįõžĚĄ Í≤ɞ̳ÍįÄÍįÄ žĚłŽ¨ľŽď§žĚė ŽŹôžěĎžóź Žč§ Žď§žĖī žěąŽč§. ž†ĄžčúŽäĒ ŪēėžßÄ žēäžēėžßÄŽßĆ Žß® ŽßąžßÄŽßČ žěĎŪíąžĚÄ Ūē†žēĄŽ≤ĄžßÄ Íłįž†ÄÍ∑ÄŽ•ľ žÜźžěźÍįÄ ÍįąžēĄ ž£ľŽäĒ žě•Ž©īžúľŽ°ú ŽßąŽ¨īŽ¶¨ŪĖąŽč§. ÍĪįÍłįžóź žÉĀžßēž†Ā žĚėŽĮłÍįÄ ŽčīÍ≤® žěąŽč§.

‚ÜíÍ∑łŽü¨Í≥† Ž≥īŽčą ŽŹôžĖĎ žôēžĄúŽį©žĚÄ ŽĻĄžä∑Ūēú žĚłŽ¨ľžĚī ŽįėŽ≥Ķž†ĀžúľŽ°ú žĚīžĖīžßĄŽč§. ŪäĻž†ē Ž™®ŽćłžĚī žěąŽāė.

-Í∑łÍ≤Ć žě¨ŽįĆŽč§. žė§žôĄÍ∑ľžĒ®ŽĚľÍ≥†, Í≥Ķžā¨ ŪėĄžě• žĚłŽ∂ÄŽč§. ‚ÄėžôēžĄúŽį©‚ÄôžĚīŽěÄ žěĎžó̥֞ ŪēėŽäĒŽćį žā¨žßĄžĚĄ žįćÍ≤†Žč§Í≥† ŪĖąŽćĒŽčą Í∑ł žā¨ŽěĆ ŪēėŽäĒ žĖėÍłįÍįÄ žěźžč†ŽŹĄ žôēŽÖĄžóź žĚīŽ¶Ą ŽēĆŽ¨łžóź žôēÍĪī, žôēžĄúŽį©žúľŽ°ú žěźž£ľ Ž∂ąŽ†łŽč§Ž©į ŪĚĒžĺĆŪěą ŪóąŽĚĹŪēėŽćĒŽĚľ. Í∑łŽěėŽŹĄ žīąŽ©īžóź žė∑ Ž≤óžěźÍ≥† Ūē† žąė žóÜžĖīžĄú žā¨žßĄžĚÄ žė∑ žěÖÍ≥† žį掟ė Í∑łŽ¶ľ žÜćžóźžĄúŽäĒ ŽąĄŽďúŽ°ú Ūē† ÍĪįŽĚľÍ≥† ŪĖąŽćĒŽčą žĖīŽĖĽÍ≤Ć Í∑łŽ¶ľžĚĄ ÍįÄžßúŽ°ú Í∑łŽ¶ī žąė žěąŽäźŽÉźŽ©į Ūē®ÍĽė Ž™©žöēŪÉēžóź ÍįĞ쟎ćĒŽĚľ. ŽćēŽ∂Ąžóź žā¨žč§ž†ĀžúľŽ°ú Í∑łŽ¶ī žąė žěąžóąŽč§(žõÉžĚĆ).

‚ÜíŪôćžĚĶŽĆÄ ŪöĆŪôĒÍ≥ľ ž∂úžč†žóź ŽŹÖžĚľ žú†ŪēôÍĻĆžßÄ Žč§ŽÖÄžôĒŽč§. žĶúžč† žú†ŪĖČžĚÄ Žč§ Ūēī Žī§žĚĄ ÍĪį ÍįôžĚÄŽćį žôú žĚīŽüį žěĎžóÖžúľŽ°ú ŽŹĆžēĄžĄįŽāė.

-1970ŽÖĄŽĆÄ ŪôćŽĆÄžóź Žč§ŽÖĒŽäĒŽćį ŪĆĚžēĄŪ䳎•ľ ž†úžĚľ Ž®ľž†Ä Ūēú Í≤Ć žöįŽ¶¨Žď§žĚīžóąžĚĄ ÍĪįŽč§. žĶúžč†žĚīŽěÄ ÍĪįŽäĒ Žč§ Ūēī Žī§Žč§. Í∑łŽüįŽćį žĄúžĖĎ ŽĮłžą†žĚÄ žßÄŽāėžĻėÍ≤Ć žā¨Ž≥Äž†ĀžĚīŽč§. ŪĚį žļĒŽ≤Ąžä§Ž•ľ žēěžóź ŽĎźÍ≥† Ž≠ė Í∑łŽ¶īÍĻĆ Ūēúžįł Í≥†ŽĮľŪēėŽč§ žēĄŽ¨īÍ≤ÉŽŹĄ Í∑łŽ¶¨žßÄ žēäÍłįŽ°ú ŪēėŽ©ī Í∑łÍ≤Ć Í≥ß žėąžą†žĚī ŽźėŽäĒ ÍĪįŽč§. Í∑łŽüįŽćį žĖīŽäź žąúÍįĄ ‚ÄėŽāīÍįÄ ÍįúÍĶ¨Ž¶¨Ž•ľ žēą Ž≥īÍ≥† Í∑łŽ¶ī žąė žěąžĚĄÍĻĆ‚Äô ŪēėŽäĒ žÉĚÍįĀžĚī Žď§žóąŽč§. Í∑łŽüį ŪÉźŽĮłž†Ā ŪÉźŽčČžĚī Ž¨īžä® žÜĆžö©žĚī žěąžĚĄÍĻĆ žč∂žóąŽč§. Í∑łŽěėžĄú ŽŹĆžēĄžĄ† ÍĪįŽč§.

ž°įŪÉúžĄĪÍłįžěź cho1904@seoul.co.kr

2011-05-14 17Ž©ī

Copyright ‚ďí žĄúžöłžč†Ž¨ł All rights reserved. Ž¨īŽč® ž†Ąžě¨-žě¨ŽįįŪŹ¨, AI ŪēôžäĶ ŽįŹ Ūôúžö© ÍłąžßÄ