вҖңмӮ¬лһҢл“ӨмқҖ м—¬н–үмқ„ к°ҖлҚ”лқјлҸ„ к·ё кіјм •мқ„ м§Җмјңліҙм§Җ м•Ҡм•„мҡ”. м°Ёл§Ң нғҖл©ҙ кёҲм„ё мЎёлӢӨк°Җ лӘ©м Ғм§Җм—җ лҸ„м°©н•ҳл©ҙ мқјм–ҙлӮҳмҡ”. н•ҳм§Җл§Ң лӮң к·ё кіјм •мқҙ мӨ‘мҡ”н•ҳлӢӨкі мғқк°Ғн•ҙмҡ”. к·ёкІҢ лҠҗлҰ¬кІҢ мӮ¬лҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙ л°ңкІ¬н• мҲҳ мһҲлҠ” н–үмҡҙмқё кІғмІҳлҹјмҡ”.вҖқ

![]()

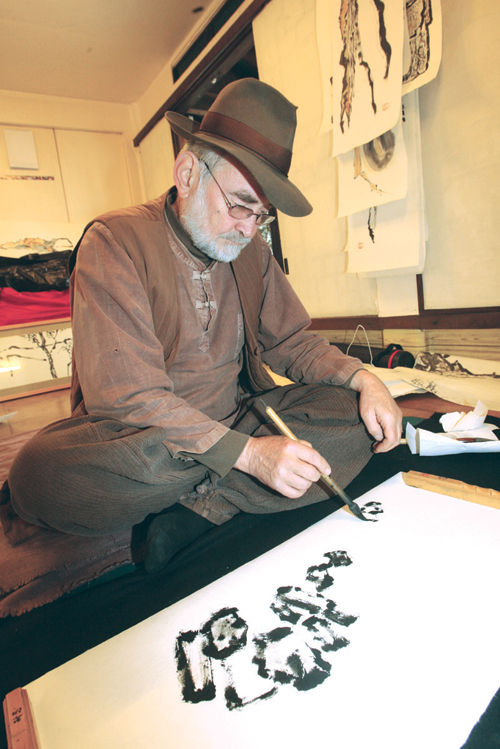

м „лӮЁ лӢҙм–‘кө° мҠ¬лЎңмӢңнӢ°л§Ҳмқ„, лҸҢлӢҙкёёмқ„ л”°лқјк°ҖлӢӨ ліҙл©ҙ мҡ°м—°нһҲ н’ҖкҪғл“Өкіј л§ҲмЈјм№ңлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ё н’ҖкҪғм—җ мқҙлҰ„мқ„ 묻лҠ” мӮ¬лһҢмқҖ м—ҶлӢӨ. н•ңлҲҲнҢ”м§Җ м•Ҡкі лӘ©м Ғм§ҖлЎңл§Ң н–Ҙн•ҳлҠ” кІғм—җ мқөмҲҷн•ҙм ё мһҲкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ° мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ мқҙкіімқҖ мһ мӢңмқҳ м—¬мң лҘј м„ мӮ¬н•ҳлҠ” мһҘмҶҢк°Җ лҗңлӢӨ. мҠ¬лЎңмӢңнӢ°м—җм„ңл§Ң лҠҗлӮ„ мҲҳ мһҲлҠ” л§Өл ҘмңјлЎң мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ л§җмқ„ кұёкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мқҙкіім—җм„ң 3л…„к°„ мғқнҷңмқ„ н•ҳкі мһҲлҠ” лҸ…мқјмқё мӣЁлҘҙл„Ҳ мӮҝм„ё көҗмҲҳ. к·ёлҠ” лҲ„кө¬ліҙлӢӨ лЁјм Җ лҠҗлҰ¬кІҢ мӮ¬лҠ” мӮ¶мқҳ л§Өл Ҙмқ„ л°ңкІ¬н–Ҳкі , н•ңмҳҘм—җм„ңмқҳ мғқнҷңмқ„ мӢңмһ‘н•ҳл©° н•ңкөӯм—җ лҢҖн•ң кҝҲмқ„ м җм°Ё нӮӨмӣҢлӮҳк°Җкі мһҲлӢӨ.

мӣЁлҘҙл„Ҳ мӮҝм„ё. к·ёк°Җ мӮҙкі мһҲлҠ” кіімқҖ лҸҢлӢҙкёёкіј лҸҢлӢҙкёё мӮ¬мқҙлҘј л№„м§‘кі л“Өм–ҙк°Җм„ңм•ј кІЁмҡ° м°ҫм•„лӮј мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёк°Җ м„ё л“Өм–ҙ мӮ¬лҠ” кіімқҖ вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷ. к·ёмқҳ 집мңјлЎң л“Өм–ҙм„°мқ„ л•Ң л§ҲлӢ№м—җ л¶үкІҢ н•Җ мІ мӯүкіј кё°нғҖ мҶҢлҰ¬к°Җ лЁјм Җ м•„лҠ” мІҙлҘј н–ҲлӢӨ. к·ё к°ҖмҳҘмқҖ лҸҢлӢҙ к°Җм—җлҸ„ м•Ҳл§ҲлӢ№м—җлҸ„ кҪғлӮҳл¬ҙл“Өмқҙ мӢ¬м–ҙм ё мһҲкі , л§ҲлЈЁм—җ м•үм•„ нҷ”лӢЁмқ„ л°”лқјліҙлҠ” м—¬мң лҘј к°Җм§Ҳ мҲҳ мһҲлҠ” м „нҳ•м Ғмқё мЎ°м„ нӣ„кё° мӮ¬лҢҖл¶Җ к°ҖмҳҘмқҳ нҳ•нғңлҘј м·Ён•ҳкі мһҲм—ҲлӢӨ. к·ёкіім—җм„ң к°ңлҹү н•ңліөмқ„ мһ…кі кё°нғҖлҘј м—°мЈјн•ҳл©° мӮҝм„ё көҗмҲҳлҠ” нҷҳн•ң лҜёмҶҢлЎң л°ҳкІЁмЈјм—ҲлӢӨ.

лӢӨлҘё к°ҖмҳҘкіјлҠ” лӢ¬лҰ¬ лӢӨлҘё 집мқ„ нҶөкіјн•ҙм„ң л“Өм–ҙк°Җм•ј н•ҳлҠ” мқҙ к°ҖмҳҘмқҖ лҢҖл¬ёмқҙ м—ҶлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңмӮ¬лһҢл“Өмқҙ нҺён•ҳкІҢ л“ңлӮҳл“ӨкІҢ н•ҳкі мӢ¶м–ҙм„ң лҢҖл¬ёмқ„ м—Ҷм•ҙм–ҙмҡ”вҖқлқјл©° лҢҖмҲҳлЎӯм§Җ м•ҠкІҢ м—¬кІјлӢӨ. лҢҖл¬ёмқ„ нҷңм§қ м—ҙм–ҙлҶ“кі мӮ¬лһҢл“Өмқ„ л°ҳкІјлҚҳ н•ңмҳҘмқҳ м „нҶөмқ„ к·ёлҠ” мһ‘мқҖ кІғм—җм„ңл¶Җн„° мқҙм–ҙлӮҳк°Җкі мһҲлҠ” л“Ҝ ліҙмҳҖлӢӨ.

м „лӮЁ лӢҙм–‘кө° мҠ¬лЎңмӢңнӢ°л§Ҳмқ„ вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷ

![м „лӮЁ лӢҙм–‘кө° мҠ¬лЎңмӢңнӢ°л§Ҳмқ„ вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷ]()

вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷмқҖ 1929л…„м—җ м§Җм–ҙ진 кІғмңјлЎң, гҖҠлҸҷм•„мқјліҙгҖӢ мӮ¬мһҘмқ„ м§ҖлӮё мӢ¬к°• кі мһ¬мҡұ м„ мғқмқҙ мӮҙм•ҳлҚҳ 집мқҙлӢӨ. 3л…„ м „ мқҙкіімқ„ м•ҢкІҢ лҗң мӮҝм„ё көҗмҲҳлҠ” 비м–ҙ мһҲлҚҳ 집мқ„ мӮ¬мҡ©н•ҳкІҢ лҗҗкі , л¶Җм—Ңкіј мҡ•мӢӨмқ„ м ңмҷён•ҳкі лҠ” кұ°мқҳ к·ёлҢҖлЎң мң м§Җн•ҳл©° мӮҙкі мһҲлӢӨ.

вҖңм•Ҳм—җ мһҲмңјл©ҙм„ңлҸ„ л°–м—җ мһҲлҠ” л“Ҝн•ң лҠҗлӮҢ, 집мқҙл©ҙм„ңлҸ„ мһҗм—°мқё л“Ҝн•ң лҠҗлӮҢмқҙ мўӢм•„ н•ңмҳҘм—җм„ң мӮҙкІҢ лҗҗм–ҙмҡ”. м—¬лҰ„м—” м—җм–ҙм»Ё м—Ҷмқҙ м§ҖлӮј мҲҳ мһҲкі , л°”лһҢкіј н•ҳлҠҳмқ„ л§ҲмқҢк»Ҹ лҲ„лҰҙ мҲҳ мһҲлҠ” кіімқҙ л°”лЎң мқҙкіімқҙм—җмҡ”. лӢЁ н•ҳлӮҳ лӢЁм җмқҙ мһҲлӢӨл©ҙ кІЁмҡём—җ мўҖ м¶ҘлӢӨлҠ” кІғмқҙ мһҲм§Җл§Ң мҳ·л§Ң л“ л“ нһҲ мһ…мңјл©ҙ к·ёлӢӨм§Җ м¶Ҙм§Җ м•Ҡм•„мҡ”.вҖқ

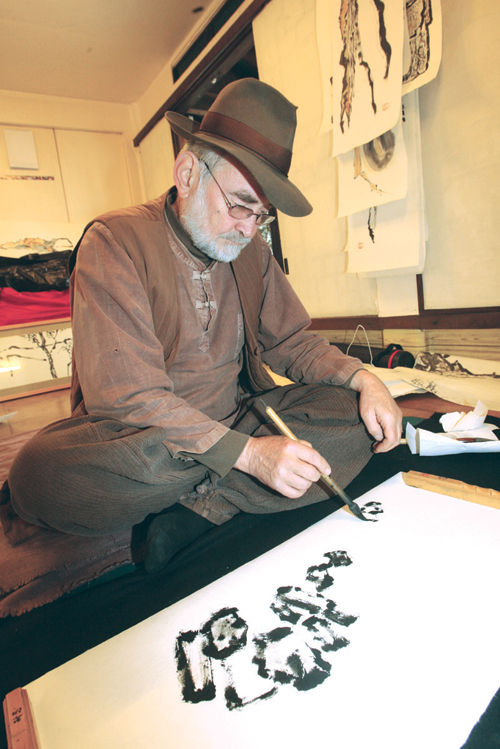

лӮ л§ҲлӢӨ лӢӨлҘё н•ңкөӯ мқҢмӢқмқ„ н•ҙ лЁ№кі , м „нҶө к°ҖмҳҘкіј н•ңкөӯмқҳ л¬ёнҷ”лҘј кіөл¶Җн•ҳкё° мң„н•ҙ м§Ғм ‘ мІҙн—ҳн•ҳлҠ” кІғмқ„ м„ нғқн–ҲлӢӨкі л§җн•ҳлҠ” мӮҝм„ё көҗмҲҳ. к·ёлҠ” нқҷкіј лӮҳл¬ҙ, мў…мқҙ л“ұ мһҗм—° мҶҢмһ¬лЎңл§Ң м§ҖмқҖ 집мқё н•ңмҳҘм—җм„ң н•ңкөӯ л¬ёнҷ”лҘј м—°кө¬н•ҳкі мһҲлӢӨ. лӮҳл¬ҙмҷҖ лӮҳл¬ҙлЎң кё°л‘Ҙмқ„ л§Ңл“Өкі н•ң мһҘ н•ң мһҘ мҳ¬лҰ° кё°мҷҖлҘј нҶөн•ҙ н•ңкөӯмқҳ м •м„ңлҘј лҠҗлӮҖлӢӨлҠ” к·ёлҠ” мІ л§ҲлӢӨ м§Җм Җк·ҖлҠ” мғҲл“Өкіј кҪғкіј лӮҳ비лҘј л°°кІҪмңјлЎң мӮҙм•„к°Җкі мһҲлӢӨ. н•ңкөӯмқҳ лӘЁл“ кІғмқҙ л¬ёнҷ”лқјлҠ” мғқк°ҒмңјлЎң кіікіімқ„ м—¬н–үн•ҳлҠ” 기분мңјлЎң лҸҢм•„лӢӨлӢҢлӢӨлҠ” к·ё. л§җлЎңл§Ң л“ЈлҠ” кІғ, мұ…мңјлЎң ліҙлҠ” кІғмқҳ н•ңкі„лҘј к·№ліөн•ҳкё° мң„н•ҙ к·ёк°Җ м„ нғқн•ң кұҙ н•ңкөӯн–үмқҙм—Ҳкі , н•ңмҳҘм—җм„ңмқҳ мӮ¶мқҙм—ҲлӢӨ.

![]()

мІҳмқҢм—” н•ңмҳҘм—җм„ң мӮҙкІ лӢӨкі л§җн•ҳлҠ” к·ёлҘј м№ңкө¬л“Өмқҙ л§ҢлҘҳн•ҳкё°лҸ„ н–ҲлӢӨ. н•ңмҳҘмқҖ мҶҘм—җ л¬јмқ„ лҒ“мқҙкі , л°Ҙмқ„ н•ҳкі , нҷ”мһҘмӢӨлҸ„ л¶ҲнҺён•ҳкі лӮңл°©лҸ„ лҗҳм§Җ м•ҠлҠ” к·ёлҹ° кіөк°„мқҙлқјлҠ” мқёмӢқмқҙ к°•н–Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ёлҠ” вҖңм•„нҢҢнҠё кі„лӢЁ мҳӨлҘҙлқҪлӮҙлҰ¬лқҪн•ҳкё° мӢ«м–ҙ м—ҳлҰ¬лІ мқҙн„°лҘј нғҖлҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мҡҙлҸҷмқ„ н•ңлӢӨл©° н—¬мҠӨмһҘмқ„ м°ҫлҠ” кІғмІҳлҹј мҡ°мҠӨмҡҙ мқјмқҙ м—ҶлҠ” кІғ к°ҷлӢӨ. н•ңмҳҘмқҖ к·ё мһҗмІҙлЎң мӮ¬лһҢл“Өмқҳ кұҙк°•мқ„ мғқк°Ғн•ҙ мӨҖлӢӨ. нҶ л°©мқ„ мҳӨлҘҙлқҪлӮҙлҰ¬лқҪн•ҳлҠ” кІғл¶Җн„° л§ҲлӢ№мқ„ кұём–ҙ лӢӨлӢҲлҠ” кІғк№Ңм§Җ лӘЁл“ кІғмқҙ мӮ¬лһҢмқҳ кұҙк°•к№Ңм§Җ мғқк°Ғн•ҙ мЈјлҠ” кө¬мЎ°мқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨвҖқкі л„Ҳн„ёмӣғмқҢмқ„ м§Җм–ҙ ліҙмҳҖлӢӨ. н•ңмҳҘмқҳ л¶ҲнҺён•ЁліҙлӢӨ нҺём•Ҳн•Ёмқҙ лҚ” м»ёлӢӨкі л§җн•ҳлҠ” мӮҝм„ё көҗмҲҳ. к·ёлҠ” мқҙ 집м—җм„ң н•ңкөӯмқҳ кі м „мқ„ лҸ…мқјм–ҙлЎң лІҲм—ӯн–Ҳкі , мҡ°лҰ¬ к°ҖмӮ¬л¬ён•ҷмқ„ м—°кө¬н–ҲлӢӨ.

к·ёк°Җ н•ңкөӯкіј мІҳмқҢ мқём—°мқ„ л§әмқҖ кІғмқҖ 1966л…„, лҸ…мқј мӣҗмЎ°лЎң м„ёмӣҢ진 лӮҳмЈј 비лЈҢкіөмһҘм—җм„ң мқјн•ҳлҚҳ мһҘмқёмқҙ н•ңкөӯмқём—җкІҢ кё°мҲ мқ„ к°ҖлҘҙм№ н•ҷкөҗлҘј м„ёмҡ°кІ лӢӨкі н•ҳл©ҙм„ңл¶Җн„°лӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ё лӢ№мӢң к·ёлҠ” н•ңкөӯм—җ лҢҖн•ҙ м „нҳҖ м•Ңм§Җ лӘ»н–ҲлӢӨ. л§җлҸ„ нҶөн•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳмқ„ лҝҗл§Ң м•„лӢҲлқј лЁ№лҠ” кІғ, мһҗлҠ” кІғ л“ұ лӘЁл‘җк°Җ мқҙн•ҙлҗҳм§Җ м•ҠлҠ” кІғ нҲ¬м„ұмқҙм—ҲлӢӨ. к·ём—җкІҢ мһҲм–ҙ н•ңкөӯмқҖ лҜём§Җмқҳ м„ёкі„мҳҖлӢӨ. к·ёлҹҙмҲҳлЎқ к·ёлҠ” лҚ”мҡұ м•Ңкі мӢ¶м—ҲлӢӨ. м•Ңкі мӢ¶мқҖ кІҢ л§Һм•„м§ҲмҲҳлЎқ н•ңкөӯм—җ лҢҖн•ң нҳёкё°мӢ¬мқҖ л¶ҲнғҖмҳ¬лһҗлӢӨ. к·ё мІ« мӢңмһ‘мқҖ ліҙнӣ”лҢҖн•ҷм—җм„ң н•ңкөӯн•ҷ кіөл¶ҖмҳҖлӢӨ. мқҙм–ҙ к·ёлҠ” 1975л…„ н•ңкөӯн•ҷмңјлЎң л°•мӮ¬н•ҷмң„лҘј л°ӣкі , ліҙнӣ”лҢҖн•ҷкіј н•Ёл¶ҖлҘҙнҒ¬ лҢҖн•ҷм—җм„ң көҗмҲҳлҘј н•ҳл©ҙм„ң лҸ…мқј мөңмҙҲлЎң н•ңкөӯн•ҷкіјлҘј м„ӨлҰҪн–ҲлӢӨ. мІҳмқҢ н•ңкөӯн•ҷмқ„ кіөл¶Җн• л•ҢлҠ” мІҙкі„м Ғмқё кіјм •мқҙ л§Ҳл Ёлҗҳм§Җ м•ҠмқҖ мғҒнғңмҳҖлӢӨ. к·ёлҹ° к·ёмқҳ л‘җ лІҲм§ё л…ёл ҘмқҖ л°©н•ҷ л•Ңл§ҲлӢӨ н•ңкөӯм—җ мҷҖм„ң н•ңкөӯ м№ңкө¬л“Өмқ„ л§ҢлӮҳлҠ” кІғмқҙм—ҲлӢӨ. к·ёлҠ” к·ёл“Өмқ„ нҶөн•ҙ мһҗм—°мҠӨлҹҪкІҢ н•ңкөӯмқҳ л¬ёнҷ”лҘј м ‘н•ҳкі мқҙн•ҙн• мҲҳ мһҲкІҢ лҗҗлӢӨ.

![]()

нҳёкё°мӢ¬м—җ мӢңмһ‘н•ң кіөл¶ҖмҳҖм§Җл§Ң лҸ…мқјмқёмқҙл©ҙм„ң н•ңкөӯмқҳ л¬ёнҷ”лҘј л°°мҡҙлӢӨлҠ” кұҙ к·ём—җкІҢ мү¬мҡҙ мқјл§ҢмқҖ м•„лӢҲм—ҲлӢӨ. мҡ°м„ лЁ№лҠ” кІғм—җм„ңл¶Җн„° м°Ёмқҙк°Җ мһҲм—Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ёлҠ” вҖңм–ҙл өм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨл©ҙ мӢңмһ‘н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳмқ„ кұ°м—җмҡ”. мү¬мҡҙ кІғліҙлӢӨ м–ҙл Өмҡҙ кІғмқҙкё°м—җ мһ¬лҜёк°Җ мһҲм—Ҳм–ҙмҡ”. 50м„ёмқҳ лӮҳмқҙм—җ лӘҪкіЁм–ҙлҘј мқөнҳ”кі , 60м„ёмқҳ лӮҳмқҙм—җ л¶Ҳкөҗн•ҷмқ„ м—°кө¬н–ҲлӢӨ. н•ңкөӯ л¬ёнҷ”лҠ” м–ҙл өм§Җл§Ң к·ёл Үкё° л•Ңл¬ём—җ л°°мҡё к°Җм№ҳк°Җ мһҲлҠ” кұ°лқјкі мғқк°Ғн•ҙмҡ”вҖқлқјкі л§җн–ҲлӢӨ.

нҠ№нһҲ к·ёлҠ” н•ңмҳҘкіј м–ҙмҡёлҰ¬лҠ” к·ёлҰјмңјлЎң мғҲлЎңмҡҙ кҝҲмқ„ кҫёкі мһҲлӢӨ. мІӯмҶҢл…„кё°, нҷ”к°Җк°Җ лҗҳкі мӢ¶м—Ҳм§Җл§Ң л¶ҖлӘЁлӢҳмқҳ л°ҳлҢҖлЎң н• мҲҳ м—Ҷм—ҲлҚҳ к·ё кҝҲмқ„ м •л…„нҮҙмһ„мқ„ н•ң лӮҳмқҙм—җ н•ңкөӯм—җм„ң лӢӨмӢң мӢңмһ‘н•ҳкІҢ лҗң кІғмқҙлӢӨ.

к·ёлҠ” н•ңм§Җм—җ н•ңкөӯмқҳ мӮ°мҲҳлҘј лӢҙм•„лӮҙкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. мӮ°кіј л¬ј, к·ёлҰ¬кі л°”мң„ л“ұ мһҗм—°мқҳ лӘЁл“ кІғмқҙ к·ёмқҳ 붓 н„°м№ҳм—җ мқҳн•ҙ н•ҳлӮҳн•ҳлӮҳ мҳ®кІЁмЎҢлӢӨ. лҸҷм–‘нҷ” к°ҷкё°лҸ„ н•ҳкі м„ңм–‘нҷ” к°ҷкё°лҸ„ н•ң к·ёлҰјмқҖ к·ёк°Җ н•ңкөӯмқ„ л°”лқјліҙлҠ” мӢңм„ мқҙлӢӨ. л”°лң»н•ҳл©ҙм„ңлҸ„ н‘ёк·јн•ң м •, н•ңкөӯмқҳ мӮ°мІңмқ„ к·ёлҰ¬л©ҙм„ңлҸ„ к·ё м•Ҳм—җ нқҗлҘҙлҠ” л”°лң»н•ң к°җм •мқҖ нқҷмқҙлқјлҠ” м•ҲлЈҢлЎң мқён•ҙ лҚ”мҡұ л№ӣмқ„ л°ңн•ңлӢӨ.

вҖңмқјмғқ к·ёлҰјм—җ лҢҖн•ң кҝҲмқҙ мһҲм—Ҳкі , м•„л§Ҳ нҸүмғқ к·ёлҰјмқ„ лҶ“м§Җ м•Ҡмқ„ мғқк°Ғмһ…лӢҲлӢӨ. к·ёлҰјмқ„ мһҳ к·ёлҰ°лӢӨлҠ” мғқк°ҒліҙлӢӨлҠ” н•ҳл©ҙм„ң мҰҗкІҒкі , н• мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” кІғм—җ л§ҢмЎұмқ„ н•©лӢҲлӢӨ. нҠ№нһҲ к·ёлҰј м•һм—җ м„ңл©ҙ мӮ°, л°”лӢӨ, лҸҢ, лӮҳл¬ҙмҷҖ лҢҖнҷ”лҘј н•ҳкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ. нҡҚмқ„ л”°лқјк°Җл©ҙм„ң к·ё лӢӨмқҢ нҡҚмқ„ мқҙм–ҙк°Җкі , лҠҗлӮҢмқ„ нҶ лҢҖлЎң нҡҚмқ„ мқҙм–ҙлӮҳк°‘лӢҲлӢӨ. л§Ҳм№ҳ лӮҙ мҶҗмқҙ л§ҲмқҢмқ„ лҢҖмӢ н•ҙ нҡҚмңјлЎң н’Җм–ҙлӮҙкі мһҲлҠ” л“Ҝн•ң мқёмғҒмқ„ л°ӣмҠөлӢҲлӢӨ.вҖқ

м§Ғм„ кіј кіЎм„ мқҳ мЎ°нҷ”, мӮ°кіј к°•мқҳ мЎ°нҷ”, лҫ°мЎұн•ҳкІҢ мӮҗм ёлӮҳмҳЁ мӮ°кіј л“Ө. нҷ”м„ м§Җ мҶҚ мҠӨл©°л“ңлҠ” кІғкіј лІҲм§җмқҳ мЎ°нҷ”лҘј м•Ңкі мһҲлҠ” к·ёлҠ” к·ёлҰјмңјлЎң л§ҲмқҢмқ„ лӢӨмҠӨлҰ¬кі м№ҳмң н•ҳкі мһҲлӢӨ.

к·ёмқҳ л°”лһҢмқҖ н•ҳлӮҳлӢӨ. н•ңкөӯмқё, лҸ…мқјмқё кө¬л¶„н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨлҠ” кІғмқҙлӢӨ. лҸ…мқјмқёмқҙ н•ңкөӯ л¬ёнҷ”лҘј кіөл¶Җн•ҳлҠ” кІғмқҙ м•„лӢҢ к°ҷмқҖ мӮ¬лһҢмқҙ к°ҷмқҖ кіөл¶ҖлҘј н•ҳлҠ” кІғмқҙлқјкі мғқк°Ғн•ҙ мЈјкёё л°”лһ„ лҝҗмқҙлӢӨ. к·ёл ҮкІҢ н•ңкөӯкіј м№ңн•ҙм§Җкі мӢ¶лӢӨкі л§җн•ңлӢӨ.

кёҖВ·мӮ¬м§„_ мҶҗмҳҘм—° н”„лҰ¬лһңм„ң кё°мһҗ

м „лӮЁ лӢҙм–‘кө° мҠ¬лЎңмӢңнӢ°л§Ҳмқ„, лҸҢлӢҙкёёмқ„ л”°лқјк°ҖлӢӨ ліҙл©ҙ мҡ°м—°нһҲ н’ҖкҪғл“Өкіј л§ҲмЈјм№ңлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ё н’ҖкҪғм—җ мқҙлҰ„мқ„ 묻лҠ” мӮ¬лһҢмқҖ м—ҶлӢӨ. н•ңлҲҲнҢ”м§Җ м•Ҡкі лӘ©м Ғм§ҖлЎңл§Ң н–Ҙн•ҳлҠ” кІғм—җ мқөмҲҷн•ҙм ё мһҲкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ° мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ мқҙкіімқҖ мһ мӢңмқҳ м—¬мң лҘј м„ мӮ¬н•ҳлҠ” мһҘмҶҢк°Җ лҗңлӢӨ. мҠ¬лЎңмӢңнӢ°м—җм„ңл§Ң лҠҗлӮ„ мҲҳ мһҲлҠ” л§Өл ҘмңјлЎң мӮ¬лһҢл“Өм—җкІҢ л§җмқ„ кұёкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. мқҙкіім—җм„ң 3л…„к°„ мғқнҷңмқ„ н•ҳкі мһҲлҠ” лҸ…мқјмқё мӣЁлҘҙл„Ҳ мӮҝм„ё көҗмҲҳ. к·ёлҠ” лҲ„кө¬ліҙлӢӨ лЁјм Җ лҠҗлҰ¬кІҢ мӮ¬лҠ” мӮ¶мқҳ л§Өл Ҙмқ„ л°ңкІ¬н–Ҳкі , н•ңмҳҘм—җм„ңмқҳ мғқнҷңмқ„ мӢңмһ‘н•ҳл©° н•ңкөӯм—җ лҢҖн•ң кҝҲмқ„ м җм°Ё нӮӨмӣҢлӮҳк°Җкі мһҲлӢӨ.

мӣЁлҘҙл„Ҳ мӮҝм„ё. к·ёк°Җ мӮҙкі мһҲлҠ” кіімқҖ лҸҢлӢҙкёёкіј лҸҢлӢҙкёё мӮ¬мқҙлҘј л№„м§‘кі л“Өм–ҙк°Җм„ңм•ј кІЁмҡ° м°ҫм•„лӮј мҲҳ мһҲлӢӨ. к·ёк°Җ м„ё л“Өм–ҙ мӮ¬лҠ” кіімқҖ вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷ. к·ёмқҳ 집мңјлЎң л“Өм–ҙм„°мқ„ л•Ң л§ҲлӢ№м—җ л¶үкІҢ н•Җ мІ мӯүкіј кё°нғҖ мҶҢлҰ¬к°Җ лЁјм Җ м•„лҠ” мІҙлҘј н–ҲлӢӨ. к·ё к°ҖмҳҘмқҖ лҸҢлӢҙ к°Җм—җлҸ„ м•Ҳл§ҲлӢ№м—җлҸ„ кҪғлӮҳл¬ҙл“Өмқҙ мӢ¬м–ҙм ё мһҲкі , л§ҲлЈЁм—җ м•үм•„ нҷ”лӢЁмқ„ л°”лқјліҙлҠ” м—¬мң лҘј к°Җм§Ҳ мҲҳ мһҲлҠ” м „нҳ•м Ғмқё мЎ°м„ нӣ„кё° мӮ¬лҢҖл¶Җ к°ҖмҳҘмқҳ нҳ•нғңлҘј м·Ён•ҳкі мһҲм—ҲлӢӨ. к·ёкіім—җм„ң к°ңлҹү н•ңліөмқ„ мһ…кі кё°нғҖлҘј м—°мЈјн•ҳл©° мӮҝм„ё көҗмҲҳлҠ” нҷҳн•ң лҜёмҶҢлЎң л°ҳкІЁмЈјм—ҲлӢӨ.

лӢӨлҘё к°ҖмҳҘкіјлҠ” лӢ¬лҰ¬ лӢӨлҘё 집мқ„ нҶөкіјн•ҙм„ң л“Өм–ҙк°Җм•ј н•ҳлҠ” мқҙ к°ҖмҳҘмқҖ лҢҖл¬ёмқҙ м—ҶлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңмӮ¬лһҢл“Өмқҙ нҺён•ҳкІҢ л“ңлӮҳл“ӨкІҢ н•ҳкі мӢ¶м–ҙм„ң лҢҖл¬ёмқ„ м—Ҷм•ҙм–ҙмҡ”вҖқлқјл©° лҢҖмҲҳлЎӯм§Җ м•ҠкІҢ м—¬кІјлӢӨ. лҢҖл¬ёмқ„ нҷңм§қ м—ҙм–ҙлҶ“кі мӮ¬лһҢл“Өмқ„ л°ҳкІјлҚҳ н•ңмҳҘмқҳ м „нҶөмқ„ к·ёлҠ” мһ‘мқҖ кІғм—җм„ңл¶Җн„° мқҙм–ҙлӮҳк°Җкі мһҲлҠ” л“Ҝ ліҙмҳҖлӢӨ.

м „лӮЁ лӢҙм–‘кө° мҠ¬лЎңмӢңнӢ°л§Ҳмқ„ вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷ

вҖҳкі мһ¬мҡұ к°ҖмҳҘвҖҷмқҖ 1929л…„м—җ м§Җм–ҙ진 кІғмңјлЎң, гҖҠлҸҷм•„мқјліҙгҖӢ мӮ¬мһҘмқ„ м§ҖлӮё мӢ¬к°• кі мһ¬мҡұ м„ мғқмқҙ мӮҙм•ҳлҚҳ 집мқҙлӢӨ. 3л…„ м „ мқҙкіімқ„ м•ҢкІҢ лҗң мӮҝм„ё көҗмҲҳлҠ” 비м–ҙ мһҲлҚҳ 집мқ„ мӮ¬мҡ©н•ҳкІҢ лҗҗкі , л¶Җм—Ңкіј мҡ•мӢӨмқ„ м ңмҷён•ҳкі лҠ” кұ°мқҳ к·ёлҢҖлЎң мң м§Җн•ҳл©° мӮҙкі мһҲлӢӨ.

вҖңм•Ҳм—җ мһҲмңјл©ҙм„ңлҸ„ л°–м—җ мһҲлҠ” л“Ҝн•ң лҠҗлӮҢ, 집мқҙл©ҙм„ңлҸ„ мһҗм—°мқё л“Ҝн•ң лҠҗлӮҢмқҙ мўӢм•„ н•ңмҳҘм—җм„ң мӮҙкІҢ лҗҗм–ҙмҡ”. м—¬лҰ„м—” м—җм–ҙм»Ё м—Ҷмқҙ м§ҖлӮј мҲҳ мһҲкі , л°”лһҢкіј н•ҳлҠҳмқ„ л§ҲмқҢк»Ҹ лҲ„лҰҙ мҲҳ мһҲлҠ” кіімқҙ л°”лЎң мқҙкіімқҙм—җмҡ”. лӢЁ н•ҳлӮҳ лӢЁм җмқҙ мһҲлӢӨл©ҙ кІЁмҡём—җ мўҖ м¶ҘлӢӨлҠ” кІғмқҙ мһҲм§Җл§Ң мҳ·л§Ң л“ л“ нһҲ мһ…мңјл©ҙ к·ёлӢӨм§Җ м¶Ҙм§Җ м•Ҡм•„мҡ”.вҖқ

лӮ л§ҲлӢӨ лӢӨлҘё н•ңкөӯ мқҢмӢқмқ„ н•ҙ лЁ№кі , м „нҶө к°ҖмҳҘкіј н•ңкөӯмқҳ л¬ёнҷ”лҘј кіөл¶Җн•ҳкё° мң„н•ҙ м§Ғм ‘ мІҙн—ҳн•ҳлҠ” кІғмқ„ м„ нғқн–ҲлӢӨкі л§җн•ҳлҠ” мӮҝм„ё көҗмҲҳ. к·ёлҠ” нқҷкіј лӮҳл¬ҙ, мў…мқҙ л“ұ мһҗм—° мҶҢмһ¬лЎңл§Ң м§ҖмқҖ 집мқё н•ңмҳҘм—җм„ң н•ңкөӯ л¬ёнҷ”лҘј м—°кө¬н•ҳкі мһҲлӢӨ. лӮҳл¬ҙмҷҖ лӮҳл¬ҙлЎң кё°л‘Ҙмқ„ л§Ңл“Өкі н•ң мһҘ н•ң мһҘ мҳ¬лҰ° кё°мҷҖлҘј нҶөн•ҙ н•ңкөӯмқҳ м •м„ңлҘј лҠҗлӮҖлӢӨлҠ” к·ёлҠ” мІ л§ҲлӢӨ м§Җм Җк·ҖлҠ” мғҲл“Өкіј кҪғкіј лӮҳ비лҘј л°°кІҪмңјлЎң мӮҙм•„к°Җкі мһҲлӢӨ. н•ңкөӯмқҳ лӘЁл“ кІғмқҙ л¬ёнҷ”лқјлҠ” мғқк°ҒмңјлЎң кіікіімқ„ м—¬н–үн•ҳлҠ” 기분мңјлЎң лҸҢм•„лӢӨлӢҢлӢӨлҠ” к·ё. л§җлЎңл§Ң л“ЈлҠ” кІғ, мұ…мңјлЎң ліҙлҠ” кІғмқҳ н•ңкі„лҘј к·№ліөн•ҳкё° мң„н•ҙ к·ёк°Җ м„ нғқн•ң кұҙ н•ңкөӯн–үмқҙм—Ҳкі , н•ңмҳҘм—җм„ңмқҳ мӮ¶мқҙм—ҲлӢӨ.

мІҳмқҢм—” н•ңмҳҘм—җм„ң мӮҙкІ лӢӨкі л§җн•ҳлҠ” к·ёлҘј м№ңкө¬л“Өмқҙ л§ҢлҘҳн•ҳкё°лҸ„ н–ҲлӢӨ. н•ңмҳҘмқҖ мҶҘм—җ л¬јмқ„ лҒ“мқҙкі , л°Ҙмқ„ н•ҳкі , нҷ”мһҘмӢӨлҸ„ л¶ҲнҺён•ҳкі лӮңл°©лҸ„ лҗҳм§Җ м•ҠлҠ” к·ёлҹ° кіөк°„мқҙлқјлҠ” мқёмӢқмқҙ к°•н–Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ёлҠ” вҖңм•„нҢҢнҠё кі„лӢЁ мҳӨлҘҙлқҪлӮҙлҰ¬лқҪн•ҳкё° мӢ«м–ҙ м—ҳлҰ¬лІ мқҙн„°лҘј нғҖлҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мҡҙлҸҷмқ„ н•ңлӢӨл©° н—¬мҠӨмһҘмқ„ м°ҫлҠ” кІғмІҳлҹј мҡ°мҠӨмҡҙ мқјмқҙ м—ҶлҠ” кІғ к°ҷлӢӨ. н•ңмҳҘмқҖ к·ё мһҗмІҙлЎң мӮ¬лһҢл“Өмқҳ кұҙк°•мқ„ мғқк°Ғн•ҙ мӨҖлӢӨ. нҶ л°©мқ„ мҳӨлҘҙлқҪлӮҙлҰ¬лқҪн•ҳлҠ” кІғл¶Җн„° л§ҲлӢ№мқ„ кұём–ҙ лӢӨлӢҲлҠ” кІғк№Ңм§Җ лӘЁл“ кІғмқҙ мӮ¬лһҢмқҳ кұҙк°•к№Ңм§Җ мғқк°Ғн•ҙ мЈјлҠ” кө¬мЎ°мқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨвҖқкі л„Ҳн„ёмӣғмқҢмқ„ м§Җм–ҙ ліҙмҳҖлӢӨ. н•ңмҳҘмқҳ л¶ҲнҺён•ЁліҙлӢӨ нҺём•Ҳн•Ёмқҙ лҚ” м»ёлӢӨкі л§җн•ҳлҠ” мӮҝм„ё көҗмҲҳ. к·ёлҠ” мқҙ 집м—җм„ң н•ңкөӯмқҳ кі м „мқ„ лҸ…мқјм–ҙлЎң лІҲм—ӯн–Ҳкі , мҡ°лҰ¬ к°ҖмӮ¬л¬ён•ҷмқ„ м—°кө¬н–ҲлӢӨ.

к·ёк°Җ н•ңкөӯкіј мІҳмқҢ мқём—°мқ„ л§әмқҖ кІғмқҖ 1966л…„, лҸ…мқј мӣҗмЎ°лЎң м„ёмӣҢ진 лӮҳмЈј 비лЈҢкіөмһҘм—җм„ң мқјн•ҳлҚҳ мһҘмқёмқҙ н•ңкөӯмқём—җкІҢ кё°мҲ мқ„ к°ҖлҘҙм№ н•ҷкөҗлҘј м„ёмҡ°кІ лӢӨкі н•ҳл©ҙм„ңл¶Җн„°лӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ё лӢ№мӢң к·ёлҠ” н•ңкөӯм—җ лҢҖн•ҙ м „нҳҖ м•Ңм§Җ лӘ»н–ҲлӢӨ. л§җлҸ„ нҶөн•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳмқ„ лҝҗл§Ң м•„лӢҲлқј лЁ№лҠ” кІғ, мһҗлҠ” кІғ л“ұ лӘЁл‘җк°Җ мқҙн•ҙлҗҳм§Җ м•ҠлҠ” кІғ нҲ¬м„ұмқҙм—ҲлӢӨ. к·ём—җкІҢ мһҲм–ҙ н•ңкөӯмқҖ лҜём§Җмқҳ м„ёкі„мҳҖлӢӨ. к·ёлҹҙмҲҳлЎқ к·ёлҠ” лҚ”мҡұ м•Ңкі мӢ¶м—ҲлӢӨ. м•Ңкі мӢ¶мқҖ кІҢ л§Һм•„м§ҲмҲҳлЎқ н•ңкөӯм—җ лҢҖн•ң нҳёкё°мӢ¬мқҖ л¶ҲнғҖмҳ¬лһҗлӢӨ. к·ё мІ« мӢңмһ‘мқҖ ліҙнӣ”лҢҖн•ҷм—җм„ң н•ңкөӯн•ҷ кіөл¶ҖмҳҖлӢӨ. мқҙм–ҙ к·ёлҠ” 1975л…„ н•ңкөӯн•ҷмңјлЎң л°•мӮ¬н•ҷмң„лҘј л°ӣкі , ліҙнӣ”лҢҖн•ҷкіј н•Ёл¶ҖлҘҙнҒ¬ лҢҖн•ҷм—җм„ң көҗмҲҳлҘј н•ҳл©ҙм„ң лҸ…мқј мөңмҙҲлЎң н•ңкөӯн•ҷкіјлҘј м„ӨлҰҪн–ҲлӢӨ. мІҳмқҢ н•ңкөӯн•ҷмқ„ кіөл¶Җн• л•ҢлҠ” мІҙкі„м Ғмқё кіјм •мқҙ л§Ҳл Ёлҗҳм§Җ м•ҠмқҖ мғҒнғңмҳҖлӢӨ. к·ёлҹ° к·ёмқҳ л‘җ лІҲм§ё л…ёл ҘмқҖ л°©н•ҷ л•Ңл§ҲлӢӨ н•ңкөӯм—җ мҷҖм„ң н•ңкөӯ м№ңкө¬л“Өмқ„ л§ҢлӮҳлҠ” кІғмқҙм—ҲлӢӨ. к·ёлҠ” к·ёл“Өмқ„ нҶөн•ҙ мһҗм—°мҠӨлҹҪкІҢ н•ңкөӯмқҳ л¬ёнҷ”лҘј м ‘н•ҳкі мқҙн•ҙн• мҲҳ мһҲкІҢ лҗҗлӢӨ.

нҳёкё°мӢ¬м—җ мӢңмһ‘н•ң кіөл¶ҖмҳҖм§Җл§Ң лҸ…мқјмқёмқҙл©ҙм„ң н•ңкөӯмқҳ л¬ёнҷ”лҘј л°°мҡҙлӢӨлҠ” кұҙ к·ём—җкІҢ мү¬мҡҙ мқјл§ҢмқҖ м•„лӢҲм—ҲлӢӨ. мҡ°м„ лЁ№лҠ” кІғм—җм„ңл¶Җн„° м°Ёмқҙк°Җ мһҲм—Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң к·ёлҠ” вҖңм–ҙл өм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨл©ҙ мӢңмһ‘н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳмқ„ кұ°м—җмҡ”. мү¬мҡҙ кІғліҙлӢӨ м–ҙл Өмҡҙ кІғмқҙкё°м—җ мһ¬лҜёк°Җ мһҲм—Ҳм–ҙмҡ”. 50м„ёмқҳ лӮҳмқҙм—җ лӘҪкіЁм–ҙлҘј мқөнҳ”кі , 60м„ёмқҳ лӮҳмқҙм—җ л¶Ҳкөҗн•ҷмқ„ м—°кө¬н–ҲлӢӨ. н•ңкөӯ л¬ёнҷ”лҠ” м–ҙл өм§Җл§Ң к·ёл Үкё° л•Ңл¬ём—җ л°°мҡё к°Җм№ҳк°Җ мһҲлҠ” кұ°лқјкі мғқк°Ғн•ҙмҡ”вҖқлқјкі л§җн–ҲлӢӨ.

нҠ№нһҲ к·ёлҠ” н•ңмҳҘкіј м–ҙмҡёлҰ¬лҠ” к·ёлҰјмңјлЎң мғҲлЎңмҡҙ кҝҲмқ„ кҫёкі мһҲлӢӨ. мІӯмҶҢл…„кё°, нҷ”к°Җк°Җ лҗҳкі мӢ¶м—Ҳм§Җл§Ң л¶ҖлӘЁлӢҳмқҳ л°ҳлҢҖлЎң н• мҲҳ м—Ҷм—ҲлҚҳ к·ё кҝҲмқ„ м •л…„нҮҙмһ„мқ„ н•ң лӮҳмқҙм—җ н•ңкөӯм—җм„ң лӢӨмӢң мӢңмһ‘н•ҳкІҢ лҗң кІғмқҙлӢӨ.

к·ёлҠ” н•ңм§Җм—җ н•ңкөӯмқҳ мӮ°мҲҳлҘј лӢҙм•„лӮҙкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ. мӮ°кіј л¬ј, к·ёлҰ¬кі л°”мң„ л“ұ мһҗм—°мқҳ лӘЁл“ кІғмқҙ к·ёмқҳ 붓 н„°м№ҳм—җ мқҳн•ҙ н•ҳлӮҳн•ҳлӮҳ мҳ®кІЁмЎҢлӢӨ. лҸҷм–‘нҷ” к°ҷкё°лҸ„ н•ҳкі м„ңм–‘нҷ” к°ҷкё°лҸ„ н•ң к·ёлҰјмқҖ к·ёк°Җ н•ңкөӯмқ„ л°”лқјліҙлҠ” мӢңм„ мқҙлӢӨ. л”°лң»н•ҳл©ҙм„ңлҸ„ н‘ёк·јн•ң м •, н•ңкөӯмқҳ мӮ°мІңмқ„ к·ёлҰ¬л©ҙм„ңлҸ„ к·ё м•Ҳм—җ нқҗлҘҙлҠ” л”°лң»н•ң к°җм •мқҖ нқҷмқҙлқјлҠ” м•ҲлЈҢлЎң мқён•ҙ лҚ”мҡұ л№ӣмқ„ л°ңн•ңлӢӨ.

вҖңмқјмғқ к·ёлҰјм—җ лҢҖн•ң кҝҲмқҙ мһҲм—Ҳкі , м•„л§Ҳ нҸүмғқ к·ёлҰјмқ„ лҶ“м§Җ м•Ҡмқ„ мғқк°Ғмһ…лӢҲлӢӨ. к·ёлҰјмқ„ мһҳ к·ёлҰ°лӢӨлҠ” мғқк°ҒліҙлӢӨлҠ” н•ҳл©ҙм„ң мҰҗкІҒкі , н• мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” кІғм—җ л§ҢмЎұмқ„ н•©лӢҲлӢӨ. нҠ№нһҲ к·ёлҰј м•һм—җ м„ңл©ҙ мӮ°, л°”лӢӨ, лҸҢ, лӮҳл¬ҙмҷҖ лҢҖнҷ”лҘј н•ҳкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ. нҡҚмқ„ л”°лқјк°Җл©ҙм„ң к·ё лӢӨмқҢ нҡҚмқ„ мқҙм–ҙк°Җкі , лҠҗлӮҢмқ„ нҶ лҢҖлЎң нҡҚмқ„ мқҙм–ҙлӮҳк°‘лӢҲлӢӨ. л§Ҳм№ҳ лӮҙ мҶҗмқҙ л§ҲмқҢмқ„ лҢҖмӢ н•ҙ нҡҚмңјлЎң н’Җм–ҙлӮҙкі мһҲлҠ” л“Ҝн•ң мқёмғҒмқ„ л°ӣмҠөлӢҲлӢӨ.вҖқ

м§Ғм„ кіј кіЎм„ мқҳ мЎ°нҷ”, мӮ°кіј к°•мқҳ мЎ°нҷ”, лҫ°мЎұн•ҳкІҢ мӮҗм ёлӮҳмҳЁ мӮ°кіј л“Ө. нҷ”м„ м§Җ мҶҚ мҠӨл©°л“ңлҠ” кІғкіј лІҲм§җмқҳ мЎ°нҷ”лҘј м•Ңкі мһҲлҠ” к·ёлҠ” к·ёлҰјмңјлЎң л§ҲмқҢмқ„ лӢӨмҠӨлҰ¬кі м№ҳмң н•ҳкі мһҲлӢӨ.

к·ёмқҳ л°”лһҢмқҖ н•ҳлӮҳлӢӨ. н•ңкөӯмқё, лҸ…мқјмқё кө¬л¶„н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨлҠ” кІғмқҙлӢӨ. лҸ…мқјмқёмқҙ н•ңкөӯ л¬ёнҷ”лҘј кіөл¶Җн•ҳлҠ” кІғмқҙ м•„лӢҢ к°ҷмқҖ мӮ¬лһҢмқҙ к°ҷмқҖ кіөл¶ҖлҘј н•ҳлҠ” кІғмқҙлқјкі мғқк°Ғн•ҙ мЈјкёё л°”лһ„ лҝҗмқҙлӢӨ. к·ёл ҮкІҢ н•ңкөӯкіј м№ңн•ҙм§Җкі мӢ¶лӢӨкі л§җн•ңлӢӨ.

кёҖВ·мӮ¬м§„_ мҶҗмҳҘм—° н”„лҰ¬лһңм„ң кё°мһҗ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ

![thumbnail - мҲңмҲҳВ·мғҒм—… лҜёмҲ мқҳ мһҘлІҪ нҢҢкҙҙвҖҰ лҢҖмӨ‘л¬ёнҷ” мӢңлҢҖ вҖҳмҳҲмҲ кё°м—…к°ҖвҖҷ нғ„мғқ[мқҙлӘ…мҳҘмқҳ мҳҲмҲ к°Җмқҳ лӘ…м–ё]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2025/07/28/SSC_20250728002135_N.jpg.webp)