к°„мҶЎлҜёмҲ кҙҖ вҖҳнҷ”нӣјмҳҒлӘЁлҢҖм „вҖҷ 17мқј к°ңл§ү

нҷ”нӣј(иҠұеҚү)лҠ” кҪғкіј н’Җ, мҳҒлӘЁ(зҝҺжҜӣ)лҠ” мғҲмҷҖ м§җмҠ№мқ„ к·ёлҰ° к·ёлҰјмқҙлӢӨ. н•ҙл§ҲлӢӨ лҙ„, к°Җмқ„ л‘җ м°ЁлЎҖ м „мӢңнҡҢлҘј м—¬лҠ” м„ңмҡё м„ұл¶ҒлҸҷ к°„мҶЎлҜёмҲ кҙҖмқҙ мҳ¬ к°Җмқ„ м „мӢң мЈјм ңлЎң нҷ”нӣјмҳҒлӘЁлҘј нғқн–ҲлӢӨ. мҳӨлҠ” 17мқј к°ңл§үн•ҳлҠ” м „мӢңлҠ” лҜёмҲ кҙҖмқҙ мҶҢмһҘн•ң лҸҷмӢқл¬ј к·ёлҰј к°ҖмҡҙлҚ° к°ҖмһҘ мҳӨлһҳлҗң кі л Ө кіөлҜјмҷ•(1330~1374)мқҳ к·ёлҰјл¶Җн„° мқҙлӢ№ к№ҖмқҖнҳё(1892~1979)мқҳ мһ‘н’Ҳк№Ңм§Җ 600л…„мқҳ м„ёмӣ” лҸҷм•Ҳ к°Ғ мӢңкё°лҘј лҢҖн‘ңн•ҳлҠ” к·ёлҰј 100м җмқ„ м¶”л ёлӢӨ.

м—°н•©лүҙмҠӨ

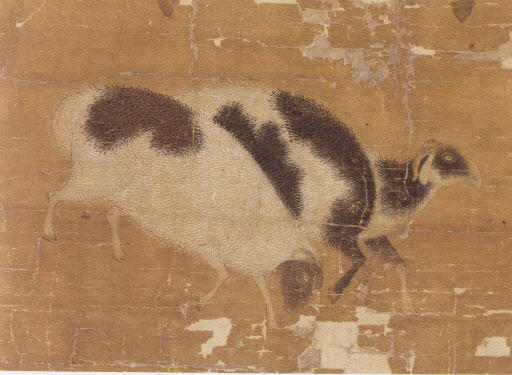

кіөлҜјмҷ• вҖҳмқҙм–‘лҸ„вҖҷ(дәҢзҫҠең–)

м—°н•©лүҙмҠӨ

м—°н•©лүҙмҠӨ

мЎ°м„ м „кё° к№ҖмӢң(1524~1593)мқҳ вҖҳм•јмҡ°н•ңмҷҖвҖҷ(йҮҺзүӣй–’иҮҘ)лҘј 비лЎҜн•ң мҶҢ к·ёлҰј м—ӯмӢң мҡ°лҰ¬лӮҳлқјм—җ м—ҶлҠ” лӮЁмӨ‘көӯмқҳ л¬јмҶҢлҘј к·ёлҰ¬кі мһҲлӢӨ. м—¬л§җм„ мҙҲ мЈјмһҗм„ұлҰ¬н•ҷмқҳ лҸ„мһ… мӢңкё°м—җ мӨ‘көӯ лӮЁл°© нҷ”н’Қмқҳ мҳҒн–Ҙмқ„ к°•н•ҳкІҢ л°ӣм•ҳмқҢмқ„ м§җмһ‘н• мҲҳ мһҲлӢӨ.

нҮҙкі„мҷҖ мңЁкіЎмқҙ мЎ°м„ м„ұлҰ¬н•ҷмқ„ мҷ„м„ұн•ҳл©ҙм„ң мҡ°лҰ¬ мЈјліҖмқҳ мғҲмҷҖ м§җмҠ№, кҪғл“Өмқ„ к·ёлҰ¬л ӨлҠ” ліҖнҷ”к°Җ мӢңмһ‘лҗҗлӢӨ. кІёмһ¬ м •м„ мқҳ 진кІҪ мӢңлҢҖм—җ мқҙлҘҙл©ҙ лҸ…мһҗм Ғ мӮ¬мғқкё°лІ•мқҙ нӢҖмқ„ 갖추лҠ” н•ңнҺё, мӢ¬мӮ¬м •мІҳлҹј мӢӨм ң мӮ¬мғқліҙлӢӨ мӨ‘көӯ лӮЁмў…нҷ”мқҳ нҷ”ліҙлҘј л¬ҳмӮ¬н•ҳлҠ” кІҪн–ҘлҸ„ л“ңлҹ¬лӮңлӢӨ. к°Җл № м •м„ мқҳ вҖҳ추мқјн•ңл¬ҳвҖҷ(з§Ӣж—Ҙй–‘зҢ«)мҷҖ мӢ¬мӮ¬м •мқҳ вҖҳнҢЁмҙҲ추л¬ҳвҖҷ(ж•—и•үз§ӢзҢ«)лҠ” лӘЁл‘җ к°Җмқ„лӮ мқҳ кі м–‘мқҙлҘј к·ёл ём§Җл§Ң л¬ҳмӮ¬мқҳ м •көҗн•ЁмқҙлӮҳ л°°кІҪмқҳ кө¬лҸ„м—җм„ң лҡңл ·н•ң м°ЁмқҙлҘј м—ҝліј мҲҳ мһҲлӢӨ.

кІёмһ¬ н’Қмқҳ мӮ¬мғқкё°лІ•мқ„ кі„мҠ№н•ң мЎ°м„ кі мң мқҳ нҷ”нӣјмҳҒлӘЁ нҷ”н’ҚмқҖ ліҖмғҒлІҪ, к№ҖнҷҚлҸ„, к№Җл“қмӢ л“ұм—җ мқҳн•ҙ м Ҳм •мқ„ мқҙлЈЁлӢӨ 추мӮ¬ к№Җм •нқ¬ мқҙнӣ„лЎңлҠ” мІӯлӮҳлқј л¬ёмқёнҷ”мқҳ мҳҒн–Ҙмқҙ лҚ”н•ҙм§Җл©ҙм„ң 함축м Ғ мғқлһөкё°лІ•мқҳ 추мғҒм Ғ н‘ңнҳ„мңјлЎң м җм°Ё мғқкё°лҘј мһғкІҢ лҗңлӢӨ. мөңмҷ„мҲҳ к°„мҶЎлҜёмҲ кҙҖ м—°кө¬мӢӨмһҘмқҖ вҖңмӢңлҢҖмқҙл…җмқҳ ліҖнҷ”м—җ л”°лқј л°ҳліөкё°л©ён•ҳлҠ” л¬ёнҷ”нҳ„мғҒмқ„ н•ңлҲҲм—җ нҷ•мқён• мҲҳ мһҲлӢӨ.вҖқкі л§җн–ҲлӢӨ. м „мӢңлҠ” 31мқјк№Ңм§Җмқҙл©°, кҙҖлһҢлЈҢлҠ” м—ҶлӢӨ. (02)762-0442.

мқҙмҲңл…Җкё°мһҗ coral@seoul.co.kr

2010-10-15 21л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ