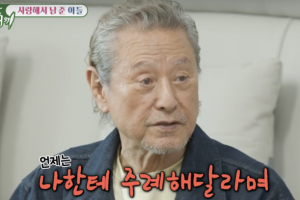

징용 피해 유족 김선호 할머니

“마을회관에 걸린 일장기가 내려가고 태극기가 걸렸어. 다른 집에도 태극기가 걸리기 시작했지. 그제야 해방됐다는 걸 알았다니까. 아버지, 어머니도 어디서 구해왔는지 우리집 마당에 태극기를 걸어놓고 셋째 오빠가 돌아오기만 기다렸는데….”

김선호 할머니가 14일 경기 성남시 분당구 노인회관에서 “일제에 강제로 동원돼 두 오빠를 잃었지만 광복 69년이 지나도록 배상받지 못했다”며 억울함을 호소하고 있다.

14일 경기 성남시 분당구 노인회관에서 만난 김 할머니는 “나중에야 ‘(해방이 불과 몇 달 안 남았을 때이니) 오빠가 도망을 다녔어도 됐을걸’이란 생각이 들었지만, 그때는 전쟁이 언제 끝날지 알 수 없었기 때문에 동원령이 떨어지면 다들 끌려갔다”면서 “마포나루에서 배를 타며 손을 흔들던 오빠의 모습이 아직도 선하다”고 말했다. 김 할머니는 이어 “먼저 일본군에 끌려갔던 둘째 오빠는 병에 걸려 해방 전 집으로 왔지만 곧 숨을 거뒀고 첫째 오빠는 6·25전쟁 때 희생됐다”면서 “아들 셋을 모두 전장에서 잃은 부모님도 오래지 않아 화병으로 돌아가셨다”고 회상했다.

1970년대 초 태평양전쟁 희생자 유족회가 결성되자 김 할머니도 셋째 오빠가 강제동원 희생자란 점을 인정받으려고 신고 절차를 밟았다. 당시 전국에서 접수된 강제동원 희생자는 수십 만명을 헤아렸다. 공무원들은 관련 서류들을 쌓아 놓고 어떻게 검토를 해야 할지 엄두조차 내지 못했다. 일본어와 한자가 뒤섞인 해방 전 문서를 제대로 읽고 이해할 수 있는 사람이 많지 않았기 때문이다.

교사로 일했던 김 할머니는 유족회에서 다른 유족들의 민원을 듣고, 희생자 신고 접수에 필요한 기록물들을 읽고 번역하는 자원봉사에 나섰다. 2000년대 들어 ‘대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외 강제동원 희생자 등 지원위원회’가 발족하고서도 김 할머니는 민원실에서 유족과 상담하고 문서 번역하는 일을 도맡았다. 김 할머니는 “복무·사망기록 등 오빠의 흔적을 찾지 못했지만, 꽃다운 나이에 이름도 없이 사라져간 피해자와 가족들은 나에게도 피붙이나 마찬가지”라면서 “당시를 증언해 줄 사람조차 많지 않지만 우리 정부와 국민이 그들의 희생을 절대 잊고 넘어가서는 안 된다”고 당부했다.

김 할머니는 1965년 한·일 청구권 협정에서 정부가 피해자 배상비 명목으로 받은 3억 달러를 일제 강제동원 피해자 유가족의 동의 없이 국가 재건사업 비용으로 쓴 데 분통을 터뜨렸다. 김 할머니는 “국가가 1965년 일본에서 강제동원 전사자들의 목숨 값으로 3억 달러를 받았지만 유가족에게 돌아온 것은 아무것도 없다”며 눈물을 흘렸다.

글 사진 신융아 기자 yashin@seoul.co.kr

2014-08-15 8면